为把思政教育“小课堂”和社会“大课堂”有效融合起来,引导青年学子传承红色基因、厚植爱国情怀,增强思政课教学的吸引力、感染力与实效性,5月14日,古天乐太阳集团网址党政领导班子组织带领50余名师生前往开封烈士陵园、中共豫东抗战第一枪——杞县苏木乡花胡寨战斗纪念馆以及杞县柿园乡化寨村师陀故居、新四军地下交通站旧址等地开展以“缅怀革命先烈 传承红色基因 担当强国使命”为主题的思政课实践教学活动。

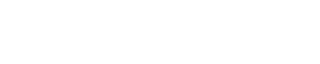

开封烈士陵园是全国重点烈士纪念建筑物保护单位,建于1952年,1975年迁至东郊白塔村南,主要纪念建筑物有革命烈士纪念碑、革命烈士事迹陈列馆、革命烈士英名碑、解放开封战役无名烈士公墓、革命烈士墓区、革命烈士纪念堂、粟裕将军骨灰敬撒纪念处,胡万杰、郭向新烈士塑像,国际和平战士夏理逊大夫墓、碑等,革命烈士载入史册的共有4942位。在开封烈士陵园,思政课教师何传亮副教授现场深情讲述开封革命先烈的英勇事迹;实践研修团全体师生面向高耸的烈士纪念碑庄严肃立、静静默哀、鞠躬致敬,寄托对先烈的无尽追思;全体师生缓步慢行,向烈士们敬献花束、擦拭墓碑,表达对革命先烈的深切缅怀和崇高敬意。

花胡寨村位于杞县苏木乡东北3.5公里处。1938年5月底6月初豫东沦陷以后,河南省委指示豫东特委:“尽快把分散武装集中起来,建立一支较强的队伍,开展游击战争。”6月上旬,豫东特委书记吴芝圃决定将刚建立起来的睢杞两县的抗日游击队伍拉到杞县南部傅集大郑庄进行整编,组建睢杞抗日游击大队,吴芝圃任党代表,王海山任大队长,全大队有200余人枪,其中机枪6挺。6月中旬的花胡寨战斗是豫东抗日武装打响第一枪的地方,战斗规模不大,但意义重大,它是豫东沦陷后共产党领导的豫东抗日武装第一次对日作战,而且是首战告捷,点燃了豫东抗日烽火,戳穿了“日本帝国不可战胜”的狂言。实践研修团全体师生在中共杞县县委党史和地方史志研究室原主任常峰同志和讲解员老师的引导下,认真聆听革命先烈英勇斗争的故事,仔细观看展品,对花胡寨村的红色革命历史有了更加深刻的了解和认识。

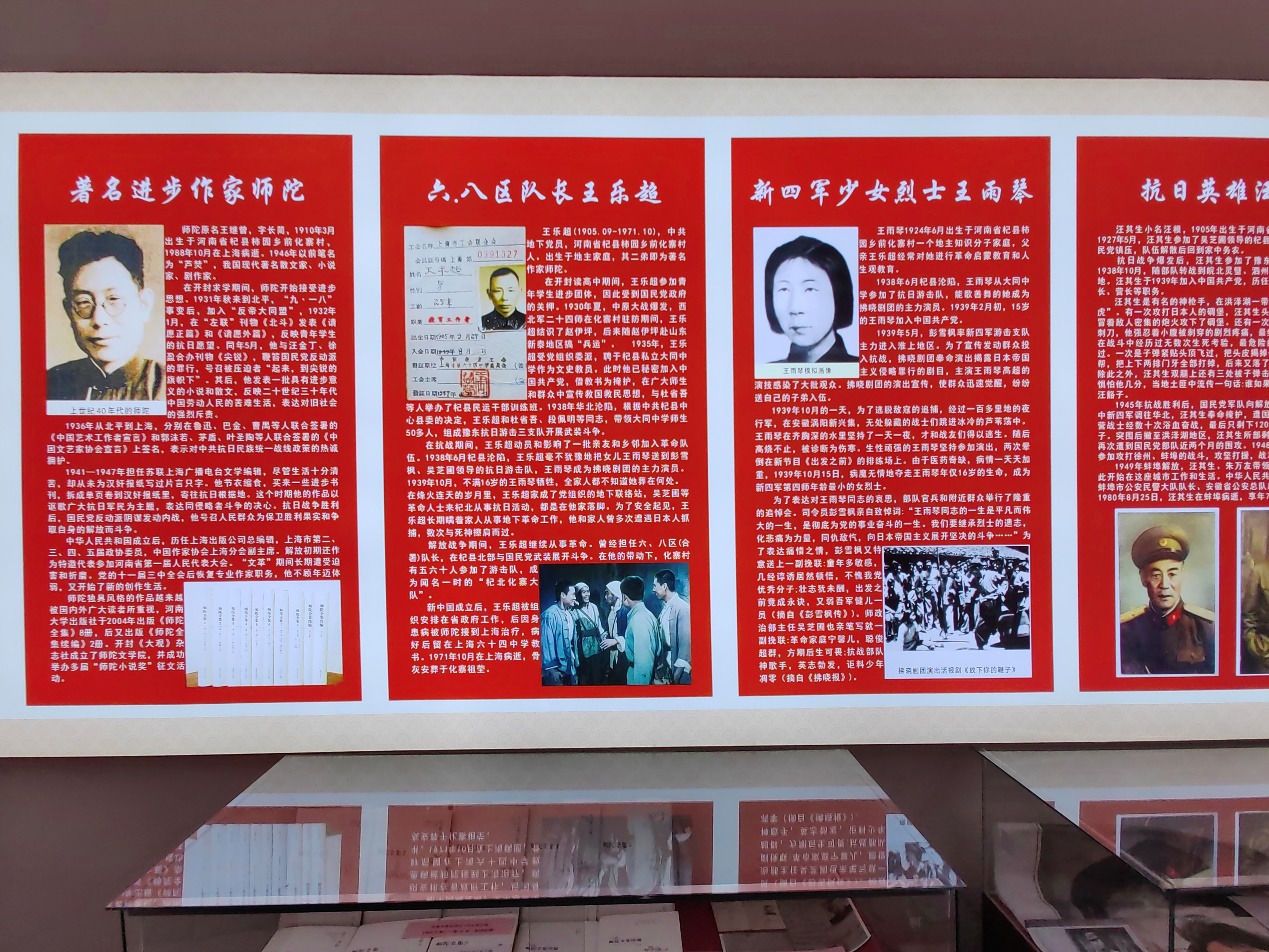

杞县柿园乡化寨村历史悠久,在明朝早期就已形成较大村落。新中国成立前整个化寨村人口不足600人,但从中走出了一大批革命人物,为中国的革命事业作出了重大贡献。除了被文坛巨匠巴金称为“难得的文章家”的著名进步作家师陀外,还有积极发动群众参加抗日的中共地下党员、大同中学教师王乐超,自幼就参加新四军拂晓剧团、十五岁半牺牲的女英雄王雨琴,曾担任刘少奇同志和李先念同志安全保卫工作、首任河南省委交通科长杜征远,新四军将领、豫皖苏根据地抗日英雄汪其生,参加抗日战争、解放战争和抗美援朝战争的伤残英雄王玉堂等等。当时村里的青壮年男性,80%以上都参加过新四军或游击队,年长的则在后方积极为抗日部队筹集粮款,支援前方战争。在文化底蕴深厚的化寨村,实践研修团全体师生在常峰主任以及村党支部书记朱新国同志的引导和解说下,依次参观了化寨村红色广场、村史馆、师陀故居、新四军地下交通站旧址等场馆,沉浸式体悟化寨村在党支部一班人的带领下,弘扬红色文化、打造名人故里,让“红色化寨”在乡村振兴的征程上重整行装再出发、砥砺前行谱新篇。朱新国同志说:“乡村振兴,既要塑形,也要铸魂。文化是一张名片,代表的是一种精神。推动乡村文化振兴是实施乡村振兴战略中的重要一环。目前,杞县已经把化寨列入乡村振兴红色文化示范带,将把化寨村打造成集红色文化、师陀文化、淤泥河文化为一体的文化新高地,着力发展文旅、康养、餐饮、娱乐、民宿和特色农产品种植加工等产业。”实践研修团全体师生深深为之振奋。

实践研修结束时,同学们纷纷表示,深受教育、倍感振奋,一定更加珍惜现在的幸福美好生活,多读好书、勤奋学习,以实际行动传承革命传统、赓续红色基因、担当强国建设时代使命。

(撰稿:杨灿 审核:高云龙)